元旦祝祷会(初詣)

1月1日

一年の計は元日にあり。静かで厳かな中執り行われます。

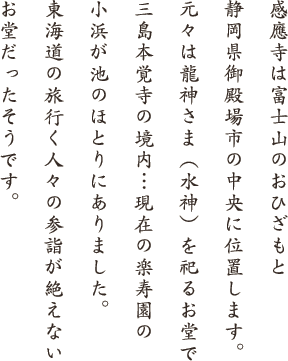

静寂に包まれたお祈りの場所です。日蓮聖人の大曼荼羅御本尊を奉安したこのお堂は木造建築で池上永寿院から移築されました。100名の祈願・法要・葬儀・婚礼・芸能が行われます。織田家鋳門「鍋家」の梵鐘が感應寺の一日の始まりを山内に響かせます。

45名の茶会・結納・写経・会食・会議が行われる日本建築の粋を結集した書院造り。濃尾平野の檜作、床柱は伊勢神宮のご神体になっている木曽檜。飾り金具は人間国宝の森本安之助先生作。設計・デザインは太田新之助先生。「万萬斎」と呼ばれ親しまれております。

四畳半の台目の席。三千家や桂離宮と同じく京都 松文さんの材料です。月や星が舞い降りて共に遊ぶことから「吉々里庵」と号しております。

40台収容。交通安全の祈願も執り行います。隣には黄瀬川、本堂正面に富士山が見え、近くのグミの実公園からは子供たちが遊ぶ声が聞こえます。

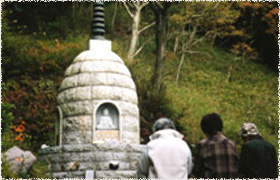

身延山久遠寺91世法主・藤井日光猊下の御推選により塔の護持を拝命。

長泉町杉山芳文氏より愛應山中二千坪の山林の寄進。ローマカトリックによるヴァチカン世界宗教平和会議の開式をつとめられた田宮栄子尼、林たか子尼より仏舎利塔を奉納されました。

仏舎利には釈尊御実家ネパールカピラヴァストウの御舎利。釈尊がお髪をお留めになったビルマラングーンの御遺髪の御舎利。古代より仏教渡来のスリランカ王家に代々伝わった御舎利を奉安。

富士山を正面に一望できる魂の住処。

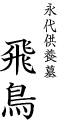

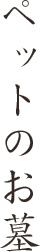

500基以上の区画と宗派不問のアクセスのよい霊苑は永代供養墓・ペットのお墓も備えています。

高速バスでは東京から1時間30分、静岡からは1時間30分、箱根仙石原からは30分で御殿場駅に到着します。御殿場駅富士山口からは徒歩10分です。

国道246号「茱萸沢(ぐみ沢)丸太」の交差点を御殿場駅側(箱根方面)に曲がり、少し下りますと右側に玉穂木材さんと羽田たばこ屋さんがあります。間に道がありますのでその道の突き当たりまできてください。左側がお寺です。

御殿場市街へ降りた後、御殿場・山中湖方面へ。しばらく行くと、「湯沢」の交差点がありますので左折します。次に「若宮」の交差点を右折します。少し上りますと左側に玉穂木材さんと羽田たばこ屋さんがあります。間に道がありますのでその道の突き当たりまできてください。左側がお寺です。

1月1日

一年の計は元日にあり。静かで厳かな中執り行われます。

1月 小寒大寒

大寒の中、近隣の家の家内安全を祈願して回ります。水行も合わせて執り行います。

2月 第一週日曜日

厄年・年男女の厄払い。古事記にも示されてるように社会的地位や身体機能の変わり目にあたる厄年を無事過ごせるようお祈りします。大福まきや福引、鬼払いなど大人も子供も福を招いて楽しむ行事です。

3月 春分の日

ご先祖を供養する日本古来の行事。彼岸とはあの世とこの世を結ぶ言葉です。春彼岸は「ぼたもち」です。

4月下旬

お釈迦様の誕生をお祝いする行事です。甘茶とたくさんのお花に囲まれながらお稚児さんと音楽法要を執り行います。

7月20日

御先祖様の里帰り。

供養壇を設けて塔婆を建てて供養させていただきます。

土地盆・旧盆・新盆には棚経を行います。

9月 秋分の日

「暑さ寒さも彼岸まで」彼岸花の咲く時期に秋彼岸法要がおこなわれます。秋は「おはぎ」です。

10月 中旬

日蓮聖人が御入滅されたことを偲び祥月に行われます。雅楽や写経奉納、万灯供養が行われました。

11月23日勤労感謝の日

子供たちの成長を見守ってくれたお人形さんたち…役割を終えた人形・ぬいぐるみ・こいのぼり・フィギュアをお慰めして供養します。静岡県でも有数の歴史ある行事です。

12月 冬至

冬至の年間で最も夜の長い日に行われる祈祷会です。それぞれの宿星に願いを込めて大難は小難に、小難は無難になるようお祈りします。

鳥のさえずりと草木の香り、花の彩りが子供たちや友人を楽しませる新しいコンセプトのお墓です。富士山が望める雄大な景色のもと、自由なデザインで墓石を決めて戴けます。

富士山に抱かれながら、静寂を楽しむ心の住処。伝統様式を守りつつ自由度の高いこの区画は、広めに設計されています。

永代供養墓「飛鳥」は魂のふれあう喜びの里山です。お参りの際には里山で腰かけて亡き人と語り合えます。自然葬に近い形で送るこの里山は毎月感應寺で永代供養をさせて戴きますので後継人の事で悩むことはありません。

大切な家族…嬉しい時には喜びを分かち合い、寂しい時には慰め、見守ってくれた動物たち。感應寺では家族の想い出と感謝の記憶を供養文に添えて、ご供養させて戴きます。常に花々の絶えないこのお墓はこれまでに多くのお友達が安らかに眠っています。